ツーリングの際に、他車とコミュニケーションを取るために、愛車VFR800F(RC79)にアマチュア無線機FTM-10Sを搭載していますが・・・・いつごろからか私が発射する電波がノイズまみれなので、その原因を調べています。

そのシリーズも、はや5回目・・・・

https://…/2017/04/16/ 車載アマチュア無線の送信時に思いっきりノイズが乗る件の調査#4

https://…/2017/04/12/ 車載アマチュア無線の送信時に思いっきりノイズが乗る件の調査#3

https://…/2017/04/05/ 車載アマチュア無線の送信時に思いっきりノイズが乗る件の調査#2

https://…/2017/03/25/ 車載アマチュア無線の送信時に思いっきりノイズが乗る件の調査#1

先週の調査で、現行のマイクラインと、試験用マイクラインを並行させて調査したのですが、やはり現行線ではノイズまみれ、試験線ではクリア・・・・

じゃぁ、違いは何か?

評価基板上には+5V DCラインに平滑化コンデンサを搭載しており、比較用に接続・切断を簡単に切り替えられるようにしていたのに、その機能設定を製作者自身が失念する不始末により、平滑化コンデンサが接続された状態で試験していました。

なので大きな違いはそのコンデンサの有無。という訳で、スイッチボックスに平滑化コンデンサを追加してみよう。

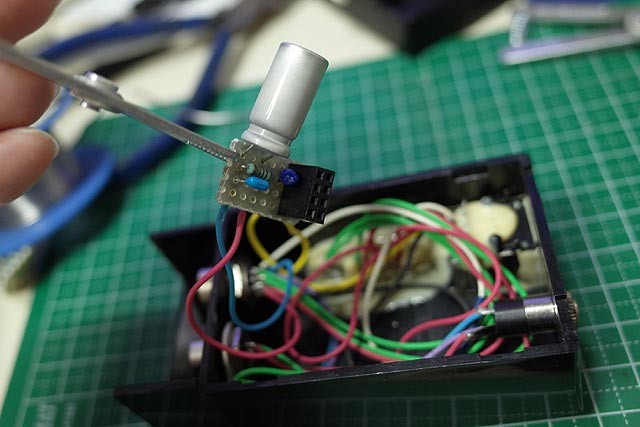

もうスイッチボックス内は本当にぐちゃぐちゃ。元々の設計の後に、電源供給やらアッテネータやらを追加したので、更にぐちゃぐちゃ(笑)

|

| ・【使いまわし写真】スイッチボックスのDC+5V線に、平滑化コンデンサを追加 |

でもそのぐちゃぐちゃのお陰で、比較的簡単にあとづけできました。

もうこれで直るだろう・・・・というイージーな気持ちで、実車テスト・・・・

|

| ・先週末に作業していた、平滑化コンデンサを追加したスイッチボックスのテストを実施 |

まさかの平滑化コンデンサ、効果なし・・・・_| ̄|○

むむむ~

次に怪しいのは、スイッチボックス内の配線取り回し。先述のとおり配線が長いので、グランドのインピーダンスが高いという可能性。実は初期のスイッチボックスでは、PTTスイッチをONにした際にグランドに落としているのですが、上手くグランドに落ちたと認識してもらえず、グランドのみユニバーサル基板にまとめて配線し直した経緯があるんです。

先日、テストをしようと実験段階に入ったスイッチボックス改良計画。コネクタの安定性の結論が出る前に、実戦投入せざるを得ないようです。

https://…/2017/04/13/ 自作スイッチボックスの改良計画 コネクタ接続作戦の実験

ここで秋葉原でお買い物して集めてきたものを一気に投入か?

|

| ・銅テープにシールド編組チューブ、ユニバーサル基板にコネクタ、圧着端子 |

後々の可能性も考えて、色々と部品等を購入していたのです。

それでは、スイッチボックス配線改良計画のスタート~♪ まずは、Excel上でササッと基板レイアウト設計。

|

| ・ユニバーサル基板の配線図 色で識別ね。 |

ドローイングソフトとかを持ち出すほどでもないので、Excelのセルの色付けで配線ルートを設計。

サイズの制約があるので、色々と配置を検討して、ミニマムサイズにまとめました。

設計に基づいて、ユニバーサル基板をカッターで切り出し。配線作業前に、もう一度収納できるのかを確認。

|

| ・スイッチボックスに納めるユニバーサル基板 |

うんうん、これならば入りそうだ。

千里の道も一歩から。アッテネータ用の抵抗やらは、評価用基板を製作する際に予備品として2セット購入していたので、それをそのまま使用!

|

| ・設計に基づいて、部品を配置してはんだで配線 |

ロールプレイングゲームで言えば、経験値稼ぎとでも言うのかしら。ひたすら単調な作業を繰り返し・・・・

ゴール!

|

| ・すべての配線を完了~ |

ふ~、結構時間がかかっぞー。

部品面はこんな感じでモレックス社5051シリーズコネクタのお化け。

|

| ・スイッチボックス基板の部品面 |

これだけコネクタが有る・・・・のは、具体的な設計の前にコネクタを適当に買ってきていたものを組み合わせた為で、ピン数がちょっと多く見えますが・・・・それでもこれだけの信号を空中配線でなんとかしようとしていたのに無理があったのね。

このスイッチボックスを製作したのは・・・・2009年。

https://…/2009/07/29/ 接続ボックスの製作・前編

https://…/2009/07/31/ 接続ボックスの製作・後編

そこから早8年、この配線をどうにかしなければ・・・・という思いと、まぁ使えるから良いかという体たらくにより、結局ここまで空中配線で来てしまった(爆)

ただし、例えばアッテネーターとかは定数を変えられるようにピンヘッダ基板化していたのを、今回の実装では固定化するなど、一応今までの経験知を織り込んで小型化実装しています。

ふ~・・・・と、コーヒーブレイクをしたいところですが、実はまだ道半ば。

実は明日、トンネルクラブの監査係の人が来るので、なんとしても明日朝までに完成させねばっっっっ!

がっちり接着されたグランド基板の取り外し。無理やり引き剥がすしか無い・・・・ザ・パワー!

|

| ・弾性接着剤で固定していたグランド基板を取り外し |

カッターナイフとマイナスドライバーをグリグリして、取り外すことが出来ました。

ここで、空中配線をどけてみて、新しいユニバーサル基板を置いてみました。うんうん、イメージ通りだわ。

|

| ・空中配線をどけて、ユニバーサル基板を置いてみました |

あとは、このぐちゃぐちゃな空中配線をコネクタ接続に切り替えるのみ。

ここから先、配線を切り取ってしまったらもう後戻りはできず、仕上げるまでは一気に作業しないとその間には無線機の運用が不可能になってしまう。

|

| ・8年間がんばった、配線をカット! もう後戻りできません |

えいっっっ、全部の配線を切ってしまいました。

つづいて、長さを揃えて電線をカットして、コネクタ用端子をカシメます。

|

| ・線を短く切って、先端に端子をカシメます |

取り外すことが出来ない外部接続用RJ45コネクタは、ケースに取り付けたまま作業。その他の外部接続用コネクタは、一旦ケースから取り外してケース外で作業。

端子のカシメが終わったら、コネクタとして組み立てて、そしてそれを基板側に接続。

|

| ・基板上のコネクタに接続 |

バッチリ・・・・じゃないな。

物理的な外部接続用コネクタの位置と、基板上のコネクタの位置を近接させて設計したはずなのですが、基板をひっくり返して設置することを失念していたので、まさかの配線がクロスする大失態(笑)

まぁ、今更どうしようもない。このままで良いか・・・・

さらに、外部接続用HR10Aコネクタの電線にも、端子をカシメる作業をしていると・・・・なぬっ!

|

| ・HR10Aコネクタの端子が抜けたっ! |

ハンダ付けした電線が取れてしまったのではなく、外部接続用コネクタの端子そのものが取れてしまいました・・・・

8年間、振動に晒され続けて、コネクタが劣化していたのかっっっっ! こんなところまで劣化するのかよ~~~~。しかし、これは解決のヒントになるなぁ!

いままで、コネクタなんて疑っていなかったのに・・・・

仕方がないので、予備で持っていたHR10Aコネクタを引っ張り出してきて、改めて電線をハンダ付けするところからやり直し。

|

| ・予備で持っていた新しいコネクタにはんだ付けからやり直し(泣) |

細かすぎて、メガネを外さないと見えないよ・・・・(泣)

すべての電線に端子をカシメて、コネクタを取り付け。それらを基板につなげると・・・・

|

| ・ようやく完成~♪ |

ようやく形になりました~。これで無駄に長かった配線がスッキリとスリムに生まれ変わりました。実際にどう変わったかはテストをしてみないと分かりません。

時刻は深夜0時。実際のテストは明日の朝からだな。

ワクワク~♪